Я родился 18 июня 1922-го года в Крыму в дружной и трудолюбивой семье. Так как в своей жизни я много занимался родословной моих родителей, позвольте привести краткие выдержки из нее. Наш род по линии моего отца, Елисеева Федора Ивановича, известен неглубоко. Память моего деда, Ивана Кузьмича, сохранила предание, что род деда является продолжением Кузьмы Елисеева, участника обороны Севастополя 1854-1855 гг. Отец мой, Федор Иванович, прожил интересную и многотрудную жизнь с большим смыслом и пользой для России. В восемнадцать лет ушел добровольцем в Красную Армию вместе с братом Михаилом. Сражался в 1-й Конной Армии под командованием Семена Михайловича Буденного и Климента Ефремовича Ворошилова. Освобождал Крым и Севастополь от войск барона Врангеля в 1920-м году. Спустя много лет, уже в 1930-е годы, он написал Ворошилову, чтобы подтвердили его службу в Красной Армии. Пришел подробный ответ, теплый, за подписью Климента Ефремовича, чему Федор Иванович был очень рад. Эта бумага ему помогла в дальнейшей жизни.

После разгрома войск барона Врангеля отец остался в Крыму, где во время стоянки его части в деревне Таук-Джамин (ныне исчезнувшее село Белокаменка Красногвардейского района) присмотрел себе невесту - Елену Сидоровну Байду. Моя мать была дочерью выходца из днепровских казаков, семья которого жила за счет труда большой семьи, арендуя землю у помещиков степного Крыма.

Отца, как грамотного и начитанного по тем временам человека, после окончания Гражданской войны послали в сельскую местность Крыма для восстановления Советской власти. Его красивый и грамотный почерк не особенно мог накормить семью, и поэтому в летние месяцы он стал крыши крыть, известь выжигать, камень-ракушечник в карьерах пилить. Словом, подрабатывал в свободные часы и дни. Федор Иванович не был членом Коммунистической партии, но его считали, да и он себя, сочувствующим партии. В 1929-м году наша семья обосновалась в Джанкое. Все тридцатые годы он в основном проработал в совхозах Джанкойского района управляющим отделения совхоза. Перед самой Великой Отечественной войны отец угодил в тюрьму, как говорили, из-за языка, за то, что в кругу знакомых рассказывал, что он считает Троцкого самым лучшим оратором. В 1941-м году его выпустили на волю, и он ушел, как и в молодости, добровольцем, на войну.

В 1935-1940-м годах мы жили в сравнительном достатке. У нас имелась государственная квартира, велосипед, патефон, радиорепродуктор в виде черной бумажной тарелки, через которую с утра до позднего вечера звучали музыка и песни. Отец хорошо играл на балалайке, виртуозно – на гармошке, но своей гармошки у него не было: он ее подарил какому-то молодому человеку, считая его талантливым. В хозяйстве у нас были корова, куры, держали 1-3 свиней. Правда, в последние годы у нас ничего из живности не было, за исключением козла, который вырос из маленького козленка. Мать каждую весну нам покупала козленка для забавы. Других животных не держали из-за того, что жили в центре города по улице Ленина, где была железнодорожная касса.

У отца и матери нас было четверо сыновей: старший, я, затем шли Федор, Алексей и Степан. Жили мы, дети, дружно и во взаимоподдержке. Занимались самообслуживанием, убирали квартиру, ходили в магазины и на рынок. Иногда готовили пищу на всю семью. Мать и отец усиленно учили нас готовить для семьи обеды, ужины.

Я, по-видимому, рос не совсем крепким. Сказалась голодовка 1922-1923-го годов. Часто слышал: «Худой и бледный». Когда в дом пришел определенный достаток, родители старались кормить меня чуть ли не силой. Заставляли пить молоко, которое мне не нравится и по сей день. За медлительность в приеме пищи не раз получал затрещины от отца и матери, и за это выгоняли меня из-за стола. В 1929-м году у меня обнаружили малокровие. В 1934-1935-м годах стал замечать, что не способен долго напрягаться и не могу бежать далеко. Когда играл в футбол, то моя пробежка была не больше 30-40 метров. Врачи стали подозревать у меня порок сердца, и все это усугубилось заболеванием тяжелой формы малярии, которая в те годы свирепствовала в Крыму.

После четырнадцати лет благодаря гимнастике и занятиям футболу с каждым годом сердце у меня работало все лучше и лучше. Во дворе дома поставили турник, повесили гимнастические кольца, подвесили веревку, сделали примитивную штангу и натащили различных гирь от 5-10 кг до двух пудов. Всегда у нас во дворе было полно мальчишек, которые занимались на этих снарядах. Когда попадал к врачам, то всегда просил их обратить внимание на мое сердце. Сначала следующие ответы: «У тебя сердце неважное, сердце не очень плохое, сердце слабоватое». Несколько позже говорили: «Сердце тренированное, неплохое, хорошее».

В 1930-м году я пошел в первый класс. Сколько себя помню, учеба в школе приносила мне мало радости. Не было учебников, тетрадей, карандашей и многого другого. Я застал времена, когда тетради делали из газет и оберточной бумаги, приспосабливали для письма различные амбарные и конторские книги, в которых можно было писать между строк. Очень трудно было достать простые карандаши и перья. Очень мало было учебников: по два-три на класс, а некоторых и вообще не было. Обычно урок начинался с опроса, и после бестолковых и слабых ответов учитель начинал диктовать, читать текст из отсутствующей у нас книги. А мы, ученики, записывали, что могли и что успевали, по этим отрывочным записям готовились к следующему уроку.

Начиная с 1935-1936-го годов, учебников становилось все больше и больше. Уже один учебник приходился на три-четыре человека. Стало легче с бумагой. На рынке у перекупщиков можно было купить столистовую тетрадь за пять рублей. Килограмм баранины стоил тогда один рубль 20 копеек, кура стоила от трех до четырех рублей. Можно было иногда приобрести в магазине перья, ручки, карандаши, чернильницы, линейки и другое. Школьные ранцы выдавали по талонам, то есть два-три ранца на 30-40 учеников. Также по талонам выдавали ботинки, брюки, рубашки - на класс по пять-семь единиц.

Не помню своих друзей, кто бы не носил обувь или одежду без заплат. Но, начиная с 1937-го года, все пошло значительно лучше. В свободной продаже стали появляться одежда и обувь. Многие одноклассники начали ходить в неплохих костюмах. Жизнь налаживалась. Улучшилось обеспечение школ учебниками, тетрадями и другими школьными принадлежностями.

1-го сентября 1939-го года Германия начала Вторую Мировую войну. Все читающие газеты и слушающие радио советские люди понимали – неотвратимо приближается война с фашистской Германией. В силу этого я бросил школу и весной 1940-го года поступил ученический цех, а учиться стал в вечерней школе. Лично у меня была уверенность, что через год-два начнется война Советского Союза с Германией.

Я работал на джанкойском заводе под названием «Агро-Джойнт», который ремонтировал для еврейских поселений в Крыму тракторы и автомобили, комбайны и другую сельскохозяйственную технику. О заселении Крыма евреями многие сегодня не знают. Что собой представляли еврейские поселения и для чего они создавались? Главная цель этих поселений – создать еврейскую автономию в Крыму. Для этого начали с 1920-х годов переселять в Крым, прежде всего в его степную часть, евреев со всего Союза. Для этого к 1938-му году построили 86 еврейских сел и деревень, которые располагались в сельских районах Северного Крыма. Создавались еврейские поселения за деньги американской крупнейшей сионистской благотворительной корпорации «Агро-Джойнт», которая существует и сегодня.

Хорошо помню, что дома в созданных селах и деревнях строились в основном из камня- ракушечника и редко из кирпича. Эти постройки крылись марсельской черепицей. Построенные населенные пункты заселялись только евреями, которые должны были заниматься животноводством и земледелием. Но еврейские переселенцы, по-видимому, имели смутное представление о каких-либо крестьянских работах, зато хорошо знали значение сельхозпродуктов. Это мнение о евреях-хлеборобах я не раз слышал от своего отца Федора Ивановича, который каким-то образом занимался их расселением и делился со своими друзьями впечатлениями после посещения еврейских поселений.

Итак, в 1940-м году я поступил учеником слесаря на завод «Агро-Джойнт», который до 1936-го года являлся американской концессией. В этом году подходил срок окончания деятельности данной концессии, и завод должен был перейти в руки нашего государства. Но за несколько дней до передачи ночью он загорелся и при сильном ветре сгорел почти полностью. Джанкойцы в течение чуть более года восстанавливали этот завод, который продолжал заниматься ремонтом тракторов, комбайнов, автомашин, плугов, сеялок. На этом заводе собирали два вида токарных станков: малый ТП-24 «Тарзик» и большой ТМ-25 свыше трех тонн весом. Больших станков выпускали в месяц 6-7 штук, малых - 40-50 штук.

Я был принят в цех, который собирал упомянутые станки. Учеба-работа моя быстро продвигалась и успешно. За восемь месяцев своего ученичества я получил три ученических разряда: сначала третий, затем так называемый переквалификационный разряд и третий разряд слесаря. Приблизительно через один год и два месяца с момента поступления на завод мне присвоили четвертый разряд слесаря-станкостроителя. Правда, не всем нравилось, что я так быстро продвигаюсь в разрядах. Например, поляк Ляхчинский, слесарь нашего цеха, неустанно повторял, особенно на перекурах, что «этому сопляку Елисееву уже присвоили четвертый разряд, а я двенадцать лет работаю и все на третьем разряде. Это несправедливо, у меня жена комсомолка». При этом пан Ляхчинский (он так себя называл) не стеснялся подойти к «сопляку Елисееву» и попросить заточить ему сверло или шавр. Говорил: «У тебя это лучше получается». Не стеснялся обращаться ко мне и по другим пустячным делам.

После возвращения из отпуска в июне 1941-го года меня перевели в отдел главного механика, где я в качестве подручного мастера Золотарева, имевшего самый высокий тогда шестой разряд слесаря, занимался с ним ремонтом станков и другого оборудования в различных цехах завода, где было немало сложных механизмов. Ремонтировали с ним даже главный двигатель заводской электростанции. Завод в основном был оборудован зарубежной техникой и различными станками: фрезерными, револьверными, шлифовальными, строгальными, долбежными, винторезными и другими. Преобладали немецкие станки типа «Гарбик», «Магдебург» и другие. Были американские, французские, бельгийские, шведские станки и даже один польского производства. Были и наши отечественные, кстати, неплохие, такие, как ДиП, что означало «догоним и перегоним». Ремонт мы с Золотаревым производили ночью, когда завод был без рабочих (работали в одну смену). Платили мне тогда немало: восемьсот рублей в месяц, а иногда и больше.

22 июня 1941-го года началась Великая Отечественная война. Наша ночная смена начала работать с семи вечера до семи утра, так как приходилось заниматься помимо работы еще и светомаскировкой тех цехов, где мы с ним работали (зашторивали окна). В начале июля 1941-го помимо выпускаемой продукции завод стал производить мелкие авиабомбы от пяти до десяти килограмм, а с конца июля – 50-мм ротные минометы очень высокого качества.

Примерно с конца июля 1941-го года немецкая авиация начала проводить как одиночные, так и групповые налеты на Джанкой. Бомбили железнодорожные пути, военный аэродром и иногда город. Успехов в этом деле у немцев было мало. В августе наш завод готовился к эвакуации на Урал со всем своим оборудованием. Переправа шла через Керченский пролив, который фашистами нещадно бомбился. Все рабочие завода и часть служащих должны были эвакуироваться. Я пошел в военкомат и попросил, чтобы меня взяли в армию. Мне отказывали, ссылаясь на «бронь», мол, каждый рабочий должен был ехать с заводом. Не обращая внимания на отказы, я ходил и ходил. 28 или 30 августа меня с последней партией мобилизованных отправили в Симферополь. Так я распрощался с любимым заводом.

Нас, группу новобранцев-джанкойцев, человек 30-35, все 1922-1923-го годов рождения, посадили в один классный вагон и доставили в Симферополь в какую-то воинскую часть, которая еще только формировалась. Стали мы заниматься строевой подготовкой, но в основном изучали стрелковое оружие. Винтовку я разбирал и собирал еще в школе, кстати, неплохо стрелял. У меня грудь была украшена значками «Ворошиловский стрелок», ГТО 1-й и 2-й ступеней. Также я во время учебы был награжден значком ГСО - «Будь готов к санитарной обороне» и значком ОСАвиаХИМ - «Общество содействия авиации и технике». Так что в период обучения стал усиленно изучать пулемет «Максим» и автомат ППД - пулемет-пистолет Дегтярева.

Во время пребывания в Симферополе ходил к своим двоюродным сестрам Надежде и Елене Байда, вместе с ними жила их тетка Перовская Полина - мачеха Софьи Перовской. Всем им советовал эвакуироваться, но Полина Перовская заявила: «Я немцев не боюсь, так как знаю их язык, окончила в Берлине курсы медсестер и у меня есть об этом документ». Случилось так, что Перовская действительно осталась в Симферополе и уговорила Елену не оставлять ее, а Надежда добралась до Севастополя, приняла участие в обороне города и была награждена орденом «Красная Звезда».

Когда немецкие войска прорвали наши позиции на севере Крыма в конце октября 1941-го года и устремились вглубь полуострова, в Симферополе началась паника. Еще 27 октября я отпросился из части для того, чтобы попрощаться со своими родственниками и по пути к ним видел, как из магазинов и со складов народ тащит всякое добро. Оглядевшись, я решил тоже чего-либо прихватить своим родичам, зная – если придут немцы, то начнется голод. Решил занести им мешок муки. Как потом рассказывали после войны мои двоюродные сестры, этот мешок муки спас их от голода. Где-то 29 октября мы получили приказ отступать к Керчи. Двигались медленно, пешком. Несли с собой свой военный скарб, в том числе винтовку, подсумок с патронами, две гранаты РГД-33, шинель, котелок с кружкой, ложкой и другим добром. По пути заскочил в магазин и купил за восемнадцать рублей лосевые тапочки, чтобы облегчить ноги от тяжелых ботинок. Эти тапочки меня очень выручали, когда мы впоследствии бродили в горах.

Успели дойти до города Карасубазара (ныне – Белогорск). Там стало известно, что немцы впереди перерезали дорогу на Керчь. Мы повернули направо в горы, и пошли в сторону Алушты. Добрались туда где-то за дня три. На горе Демерджи при спуске с нее в татарском селе я порекомендовал своим землякам взять телегу и пару лошадей (не оставлять же их немцам). В эту повозку мы сложили свой скарб и с большим трудом спустились вниз в Алушту. Переночевали там и, когда двинулись на Ялту, то видели, как немецкие танкетки входили в город. Мы расселись в телеге и сравнительно быстро добрались до Гурзуфа. Не знаю, с какой целью на обочине дороги стояла закупоренная тридцативедерная бочка (на ней было написано «Мадера»), но к тому времени я невольно стал старшим по телеге, поэтому предложил открыть бочку, налить каждому по кружке вина, пить только по два глотка и потом остаток выливать на землю. Так и сделали: налили по кружке, и выпили по одному глотку. Объяснил своим спутникам, что на войне нельзя напиваться. Добрались до Ялты. Там творилось неладное. В речку Дерекойку начали сливать вино из винных подвалов. Одновременно с нами подошла какая-то кавалерийская часть, лошади с жадностью начали пить эту подкрашенную вином воду и, по-видимому, скоро опьянели, начали громко ржать и вести себя беспокойно. В районе морского вокзала у моста через названную речку группа мужиков пригоршнями брали воду с вином, пили ее и при этом плакали. Мы остановились в Ялте на один день. Наших хлопцев местные жители брали с собой громить винные подвалы. Бочки расстреливали из винтовок и рвали гранатами. Подходили к нам подозрительные дамы и советовали не отступать к Севастополю, так как там уже немцы. Обещали переодеть в гражданскую одежду, дать продукты, чтобы мы могли отправиться домой. Но никто из джанкойцев не клюнул на эти предложения. На все той же телеге мы двинулись в сторону Севастополя и к вечеру доехали до Алупки, где решили переночевать на слободке у дороги, что выше санатория «Предгорный» (дом, где мы останавливались, сохранился до сего дня). Нас угостили ужином и сухим вином «Мускат». Утром 5 ноября мы выехали из Алупки и к вечеру добрались до села Байдары, где поужинали бараниной в татарской харчевне.

Затем наконец-то добрались до Севастополя. 7 ноября 1941-го года мы очутились в Херсонесских казармах, где собрались различные отступающие: от моряков-пехотинцев до саперов и музыкантов. Нас в этот день бомбили. В казармы бомбы не попали, хотя от бомбежки повылетали все окна, но те, кто был во дворе, пострадали. Мы где-то раздобыли одеяла и ими заделали окна. Было морозно. Джанкойцы при заделке окон проявили расторопность и находчивость, за что нас отметили командиры.

С утра 8 ноября построили всех вместе: летчиков, моряков, кавалеристов, саперов и различных тыловиков, стали учить ходить в строю и готовить на передовую, где в эти дни шли тяжелые бои под Севастополем. Прибывали представители различных родов войск, которые искали среди нас замену выбывшим из строя бойцам. Где-то числа десятого ноября набирали пулеметчиков, и мы трое, Григорий Дмитренко, Георгий Самбурский и я, попали в 7-ю бригаду морской пехоты. Только прибыли в часть, как через два-три дня срочно потребовались зенитные пулеметчики взамен расстрелянных немецкими штурмовиками. Опять втроем пошли на зенитные счетверенные пулеметы М4 образца 1931-го года. Так я попал на передовую.

Далее мне бы хотелось рассказать о нескольких случаях в ходе обороны Севастополя, которые крепко врезались в мою память. В середине декабря 1941-го года я был послан связным от роты зенитных пулеметов к неизвестному мне полковнику в штаб 7-й бригады морской пехоты. Только я доложил об обстановке на передовой, как он спросил: «А умеете ли вы разжигать плиту, которая работает на угле?» Я ответил, что умею. «Сделайте, чтобы нам было тепло». Когда я разжег плиту-печь, полковник снова задал вопрос: «А умеете вы заваривать чай?» «Да, умею». Когда я приготовить чай и стал накрывать на стол, он сказал: «Вон в углу вещмешок. Там есть банка тушенки. Несите ее к чаю». За столом мы говорили о том, что немец сильно напирает на наши войска и необходимо вести плотный зенитный заградительный огонь. Убирая со стола, полковник сказал: «Ложитесь спать на мою кровать. Когда вы будете нужны, я вас разбужу, а сам еще поработаю». Разбудил он меня и сказал: «Идите к себе в роту, пока темно. В светлое время вас могут обнаружить немецкие минометчики и обстрелять. Когда придете к себе, пусть мне доложат, что вы пришли». За всю эту встречу он ни разу не перешел на «ты». Для чего я так подробно описал встречу с этим полковником? Чтобы некоторым напомнить, какие существовали взаимоотношения в годы Великой Отечественной войны между командиром и рядовым. Это воинское братство способствовало нашей победе.

Где-то в середине января 1942-го года, проходя в верхней части поселка им. Софьи Перовской, ближе к 30-й бронебашенной береговой батареи, я услышал от военного: «Товарищ краснофлотец, подойдите ко мне! Почему не приветствуете командира?» Ответил: «Постеснялся приветствовать незнакомого военного». Он удивился моей застенчивости и стал расспрашивать, почему я здесь оказался. Рассказал ему, что наши зенитные счетверенные пулеметы стоят под стеной дома, и мы не видим, когда летят немецкие самолеты с севера, с северо-востока и с северо-запада. Так что я пришел отыскать площадку, чтобы был круговой обзор. Он стал расспрашивать о командире роты зенитных пулеметов, о комиссаре и так далее. В заключение сказал: «Вы занимаетесь не своим делом. Это дело комроты». Осмелев, я ответил: «Товарищ полковник, а не могли бы вы помочь мне и моим 2-3 друзьям заняться полезным делом?» - «Каким полезным делом?» - «Ну, хотя бы ходить в тыл к немцам?» - «Могу. Приходите в штаб». Показал, где находится штабная землянка. «А как вас разыскать?» - «У дежурного по штабу спросите, как пройти к полковнику Пискунову». Через два дня я с другом Георгием Самбурским уже был в полковой разведке 161-го стрелкового полка 95-й Молдавской стрелковой дивизии. А уже в середине февраля 1942-го мы с Самбурским занялись охотой на зазевавшихся немцев. Георгий был охотником, поэтому у него лучше получалось. В скором времени за успешную стрельбу по немцам Самбурскому вручили винтовку с оптическим прицелом. К лету 1942-го года на его счету было 67 уничтоженных фашистов. Я же решил тренироваться стрельбой по ныркам и для этого дела попросил у пулеметчиков трассирующие патроны. Пулеметчики наполнили патронами подсумок и магазин винтовки. Я нечаянно выстрелил. Пуля пробила соседнюю дверь, ударилась в спинку кровати и рикошетом разорвала у солдата козырек шапки, не повредив головы. Но беда состояла в том, что перепугавшиеся очевидцы этого события обвинили меня, что якобы я умышленно стрелял. Военная прокуратура занялась этим делом. Я пошел к полковнику Дмитрию Ивановичу Пискунову и, чистосердечно рассказав ему, как было дело, попросил у него защиты. Дело прикрыли.

Затем я вернулся в родную полковую разведку, и вскоре меня ранило. Тот выход был, откровенно говоря, крайне плохо организован. В эту разведку боем собрались добровольцы из различных частей: морских, сухопутных, минометных и так далее. Многие до этого не знали друг друга. По нам с близкого расстояния открыл огонь крупнокалиберный немецкий пулемет. Лежание на земле не давало гарантии, что пулемет не достанет. Мы, несколько человек, метнулись в сторону, чтобы найти какое- то укрытие. Увидев небольшую воронку, хотел прыгнуть в нее, но кто-то оттолкнул меня, и я упал в сторону. Тут же раздался небольшой взрыв, в том месте, куда прыгнул оттолкнувший меня. В этот миг из-за облака выглянула луна, и я увидел смуглого солдатика, который начал стонать. По-видимому, эта воронка была заминирована противопехотной миной.

Тот, кто руководил этим боем, был пьян, громко разговаривал под немецким огнем, и буквально через 10-15 минут с начала боя был убит вместе с находящимся рядом с ним пулеметчиком. Пулемет наш замолк, и при попытке открыть стрельбу из него меня ранило. Во время войны и после я неоднократно слышал: «... не заметил, как ранило» или «...обратил внимание, когда в сапогах стала хлюпать кровь» и так далее. Что же касается моего ощущения от ранения, то на мгновение показалось, что меня ударило по ноге телеграфным столбом и как будто бы затрещали кости. Георгий Самбурский, также участвовавший в разведке, оттащил меня в сторону, взвалил на себя и понес, хотя пули пролетали где-то рядом. Когда Георгий принес меня в блиндаж наших разведчиков, они кое-как перевязали мне рану. В это время к нам вошел старший лейтенант. Увидев выступающую из-под бинтов кровь, он достал свой индивидуальный санпакет и посоветовал еще перевязать рану. После вторичной перевязки подошел небольшой автобус, который приехал по личному приказу полковника Дмитрия Ивановича Пискунова, и увез нас, нескольких раненых, в госпиталь на Северную сторону у бухты Голландия. Понесли меня в хирургическую, но пришлось уступить очередь, так как были более тяжелораненые, чем я. Видел, как принесли одного раненого, у которого застряла небольшая немецкая минометная мина между ключицей и лопаткой, большая ее часть вошла в тело. Нас всех удалили. Пришел сапер, и под его руководством у этого немолодого бойца вытащили злосчастную мину. Потом принесли до пояса обнаженного солдата. У него на спине была небольшая рана. Крови не заметил, но он был очень бледен. Когда я присмотрелся к этому раненому, то невольно спросил: «А не ты меня толкнул?» Он ничего не ответил. Положили его на стол, чтобы вытащить осколок. Через несколько минут на этом столе солдат скончался. Я был очень удивлен, что от такой малой раны человек погиб.

Дошла очередь и до меня. Стал просить хирурга, чтобы мне ногу не отрезали, так как я футболист. Он усмехнулся и через некоторое время сказал: «Если у тебя хорошая кровь, то все будет в порядке». Когда через тридцать лет мой сын Владимир сильно травмировал ногу от щиколотки до паха, то я ему сказал: «Если у тебя хорошая кровь, если ты унаследовал мою кровь, то все будет в порядке». У него очень быстро зажила эта огромная рана, хотя до сегодняшнего дня не знаю группу своей крови. Обработали мне рану, наложили небольшой гипс, и тут же мне очень захотелось есть. Сказал об этом хирургу. Он приказал медсестре накормить меня. Подала она бутылку шампанского, большой кусок топленого говяжьего или бараньего жира в 200-300 грамм, луковицу и краюху хлеба граммов пятьсот. Все предложенное я съел и выпил. Понесли меня в палату-зал, где на койках было не менее 50-60 раненых. Уложили меня где-то в 3-4 часа утра, а потом разбудили словами: «Подымайтесь, больной, наступила ночь». Я возмутился: какой я больной? Но мне говорят: «Готовьтесь к эвакуации, рядом стоит теплоход». Стали меня одевать. Присмотрелся – у медсестры душегрейка-безрукавка стеганая матерчатая, а у меня меховая. Отдал свою девушке на память. Положили меня на носилки, и санитары понесли к теплоходу «Белосток» или «Львов», уже стал забывать, путать. Там, на теплоходе, я увидел своего земляка-джанкойца, он оказался боцманом этого теплохода. Понесли меня в его каюту. В скором времени земляк добыл мне костыли. Почти сразу теплоход начал уходить из Севастополя. Начался шторм. Я почувствовал себя плохо. Попросил у боцмана посудину, чтобы «травануть». Тот уговаривал меня выпить водки или коньяка, но я не смог. Принес кружку шампанского, я выпил и тут же вытравил. Попросился на верхнюю палубу. Начался дождь. Шторм стал стихать. Сопровождали теплоход катер «морской охотник» и малая подводная лодка. Была низкая облачность. За облаками был слышен шум одиночных немецких самолетов. На этом мое участие в обороне Севастополя закончилось.

- Как сложилась судьба джанкойцев последнего августовского призыва?

- Из тех, кто прибыл в Севастополь, к концу обороны уцелело четыре человека: Георгий Самбурский, Анатолий Кашканов, Николай Мельников и я. Только в 1942-м году в 7-й бригаде морской пехоты погибли: Николай Высокогляд, который в детстве за меня ходил давать послушать свое сердце, Анатолий Попандопуло, Арон Черняховский, Григорий Дмитриенко, сражавшийся уже в рядах 95-й Молдавской стрелковой дивизии, и другие. С 1942-го года после госпиталей в армии остались я и Николай Мельников, с которым встретился в 1943-м после Сталинграда в Геленджике. Тогда он был шкипером на небольшом деревянном сейнере «Иван Папанин». Из его рассказов я узнал, что на сейнере часто ходит на «Малую Землю» один полковник. Почему офицер выбрал его тихоходный деревянный кораблик? Оказывается, этому кораблику не угрожали магнитные мины. Этого полковника перед вечером один или два раза я видел. Потом, через десятки лет, увидел знакомое лицо по телевизору и вспомнил – это был Леонид Ильич Брежнев. «Иван Папанин» поздней осенью 1943-го года подорвался на контактной мине в Керченском заливе. Николай Мельников погиб. В обороне Севастополя в 1941-1942 годов было много джанкойцев, молодых и пожилых, как мужчин, так и женщин. Были они в 7-й и 8-й бригаде морской пехоты, служили в 95-й и 172-й стрелковых дивизиях, в отдельных полках и батальонах. При этом все проявили себя героически.

Через какое-то время наш теплоход вышел к турецким берегам, гористым и унылым, с очень редкими населенными пунктами. Прибыли в город Сухуми. Из порта на автобусах нас, раненых, повезли на курорт Гульрипши в санаторий им. Владимира Ильича Ленина, состоящий из трех главных корпусов: белого, голубого и розового. В большом парке цвели магнолия и мимоза. Нас окружили работники санатория и стали расспрашивать о севастопольских делах. Мы, болваны, вместо того чтобы порадовать людей, начали хныкать, что, дескать, все плохо организовано, нет порядка. Они попытались подсказать, что есть и хорошие дела. Но некоторые из нас продолжали скулить. Обратил внимание, как у сотрудников госпиталя стали тускнеть глаза, как появилось разочарование от наших рассказов.

В госпитале-санатории нас великолепно устроили. Что касается питания, то оно было не особенно обильным и калорийным, но вкусно приготовленным. Редко давали добавки. Хлеб был нормирован. На ближайших рынках можно было приобрести по сравнительно низким ценам цитрусовые, орехи, вино, местные сыры и так далее. Благо, у меня были деньги. Разведчики мои, когда я лежал в блиндаже раненым, натолкали рублей в мой вещевой мешок, чтобы я за их души и здоровье на Большой Земле порезвился. Таково было неписаное правило разведки.

В этом госпитале начмедом служила моя землячка Акшена Григорьевна Овсепян; ее родственников я хорошо знал. Она взялась восстанавливать мне потерю крови и поправлять нервы. С утра меня поили бромом и железом (приторная жидкость!). На завтрак и обед давали по стакану красного сухого вина. Рекомендовали больше ходить и быть на воздухе. Несколько позже притащили к корпусу, в котором я жил, большой кусок железнодорожной рельсы, чтобы по ней ходил, и впоследствии не было хромоты.

Много времени я проводил в бильярдной, прыгая вокруг стола, играя с Борисом Крайновым, бывшим артистом Ставропольского театра. Борису привязывал к прострелянной руке кий. Благодаря бильярду и прочим спортивными занятиями мы за недели три, раньше всех, заживили свои раны и готовились к выписке на фронт.

По мере выздоровления комиссар госпиталя все чаще стал беседовать со мной о поездке на учебу командиров пулеметных рот. Я категорически отказывался туда ехать, объясняя, что слишком несерьезный и горячий человек, могу загубить доверенную мне роту. Все уговоры и угрозы на меня не подействовали. В наказание, по-видимому, меня назначили старшим команды из выздоравливающих, где было около тридцати человек из различных родов войск: пехотинцы, моряки, кавалеристы и другие, среди них были старшины и сержанты. Дали мне два пакета: один - на моряков, второй - на сухопутчиков, чтобы эту команду доставить в город Новороссийск.

Что делать, всю названную команду в городе Сухуми построил на железнодорожном вокзале и провел беседу. Зная, что многие разбегутся по дороге в Новороссийск, чтобы заехать домой на один-два дня, я сказал приблизительно следующее: «Все ваши документы у меня, ждать вас буду в Новороссийске через пять дней. Если вы не явитесь к указанному сроку, то доложу командованию, что отсутствующие дезертировали». Такое заявление вызвало у них небывалый восторг. После команды «Разойдись» осталось три человека. Матрос Алексей Хазарджан был со мной в одной палате в госпитале. Его родные жили рядом с Гульрипши, часто к нему приходили, и он иногда посещал свой дом. Еще остались два солдата, у которых родные были на оккупированной территории, так что им некуда было ехать. С небольшими приключениями мы вчетвером добрались до Тбилиси, где я на всю команду в тридцать человек на два дня получил продовольствие. Часть этих продуктов почти рядом со складом, где мы получали, продали и раздали даром стоявшим русским женщинам с детьми, надеявшимся по дешевке купить каких-либо продуктов. В Новороссийске в указанный день на вокзале собрались все, кого я отпустил. На сборном пункте доложил: нет отставших и больных.

Принимавшие прибывших из госпиталя усомнились, что «нет больных и отставших», приказали нам построиться, и стали по документам принимать каждого. В заключение сказали: «Еще ни одна команда не прибывала в полном составе». Нас, матросов и старшин, всего семь человек, направили в Новороссийский флотский полуэкипаж.

В этот период в самом конце апреля - начале мая 1942-го года фашистская авиация сильно бомбила Новороссийск, и была угроза, что бомбы могут угодить в полуэкипаж, где находилось около тысячи моряков, прибывших из различных госпиталей Грузии, Армении, Азербайджана, Краснодарского и Ставропольского краев, а также из других мест Северного Кавказа. Командование экипажа стало разгонять нас на ночь, боясь возможной бомбежки. Многие моряки ленились далеко уходить от экипажа и в ближайших домах просились на ночевку, в том числе мы с Хазарджаном, но чаще всего нас не пускали. В одном из домов мы очень настойчиво просились, но нас не впустили, ссылаясь, что и так много приняли моряков. А когда мы возвращались утром в полуэкипаж, увидели, что в дом, где нас не приняли, попала тяжелая бомба, были видны куски матросских тел и их одежда.

Враг действительно пытался разбомбить полуэкипаж. Поэтому вскоре нас увели в ближайшую станицу - Неберджаевскую, где местное руководство приспособили для моряков табачные сушильные сараи. Понастроили нар из жердей, одна от другой на расстоянии 10-12 см. Я возмутился и начал кричать, что мы не петухи и куры. Как на таких нарах располагаться? К тому времени уже познакомился с Александром Фоменко из Приморска-Ахтарского и Сашей Дошиным из Ростова, которые знали казачьи обычаи. Они успокоили меня и повели в ближайшие дома. Когда друзья заговорили на казачьем языке с хозяйками домов, те с удовольствием нас приняли в свои хаты, накрыли обильные столы с вином.

Через два дня из этой станицы Неберджаевской нас, человек десять, забрали на формирующуюся железнодорожную тяжелую батарею в станицу Боковскую, точнее, на станцию Туннельная, где нас принял майор Саакян, бывший первый командир Севастопольского бронепоезда «Смерть фашизму». Саакян нас, севастопольцев, принял очень приветливо и все расспрашивал, кого мы знаем и где воевали, и очень радовался, когда называли знакомую ему фамилию.

Постепенно в станицу Боковская прибывало все больше и больше моряков разных специальностей. Техника для батареи еще только готовилась в Сталинграде, так что будущие орудия мы изучали по учебникам и инструкциям. Все мы должны были знать правила железнодорожного движения, всевозможные паровозные сигналы, правила и службу кондукторов, железнодорожные работы, и одновременно готовились по специальностям артиллеристы, пулеметчики изучали все виды пулеметов от «Максима» до крупнокалиберного ДШК. Разведчики-корректировщики и прочие дальномерщики занимались своим делом. На нашей батарее были представители Черноморского, Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов. Все мы получили ранения под Севастополем, Керчью, Ленинградом, Мурманском, Москвой и были выписаны из кавказских госпиталей. Каждый батареец должен был знать 2-3 специальности. Я, например, умел работать на всех пулеметах, учился корректировать артиллерийский огонь, готовить данные для стрельбы, в случае выхода из строя телефониста, заменить его. Так и другие матросы готовились к службе на батарее и к предстоящим боям.

После падения Севастополя, в начале июля 1942-го года, немцы стали рваться к Ростову-на-Дону, на Кавказ. Мы быстро, поездом, двинулись на Ростов, к Сталинграду. Не доезжая до станции Тихорецкой, мы узнали, что немцы захватили Ростов. Нам пришлось по железной дороге возвращаться и дальше двигаться на Махачкалу, где мы пересели на теплоход с другими командами железнодорожных батарей, подобным нашей. Прибыли в Астрахань. Перегрузились в товарные вагоны и отправились в Сталинград. Саакян с нами не поехал, его оставили формировать другую железнодорожную батарею. Ходили слухи, что он погиб в бою под Туапсе.

Мы, несколько команд железнодорожных батарей, прибыли в первой половине июля 1942-го года в Сталинград за материальной частью, т.е. за железнодорожными батареями. Разместили нас во флотском экипаже, который запомнился огромной массой клопов во всех деревянных конструкциях, а двухъярусные койки там были деревянными. На ночь я со своим матрацем выходил во двор и спал под открытым небом, спасаясь от вредных насекомых.

К нашему приезду из пяти батарей была готова одна. Находясь в Сталинградском флотском экипаже, я запомнил трехчасовой документальный фильм о блокаде Ленинграда зимой 1941-1942 годов. Его демонстрировали для командного состава и руководства города. Я попал на показ случайно, будучи дежурным по столовой. Перед началом мероприятия выступил секретарь ЦК ВКП (б) Георгий Максимилианович Маленков, кое-что из сказанного им я запомнил. Он говорил о том, что в Сталинграде находится один миллион пудов хлеба, полмиллиона тонн нефтепродуктов, два миллиона пудов соли, город ежедневно дает фронту 100 танков... Волга заменяет 12 железнодорожных колей и т.д. Сталинград не сдавать. Использовать все для его удержания. Эти слова вошли в душу каждого.

В связи с тем, что железнодорожные батареи не были готовы, в строю находилась только одна, то решили из имеющихся корпусов недостроенных эсминцев создавать плавучие артиллерийские батареи. На эти корпуса эсминцев, на верхнюю палубу, поставили по четыре сухопутные 152-миллиметровые гаубицы, или, как мы их называли, 6-дюймовые (благо, их создавали в Сталинграде) и по 2-3 крупнокалиберных пулемета. Эти плавбатареи самостоятельно не могли передвигаться, так как не имели двигателей и других механизмов, поэтому буксир по очереди выводил их ночью для стрельбы. Переходили по воде от места стоянок за 5-7 км, и мы по заранее подготовленным целям и площадям открывали огонь.

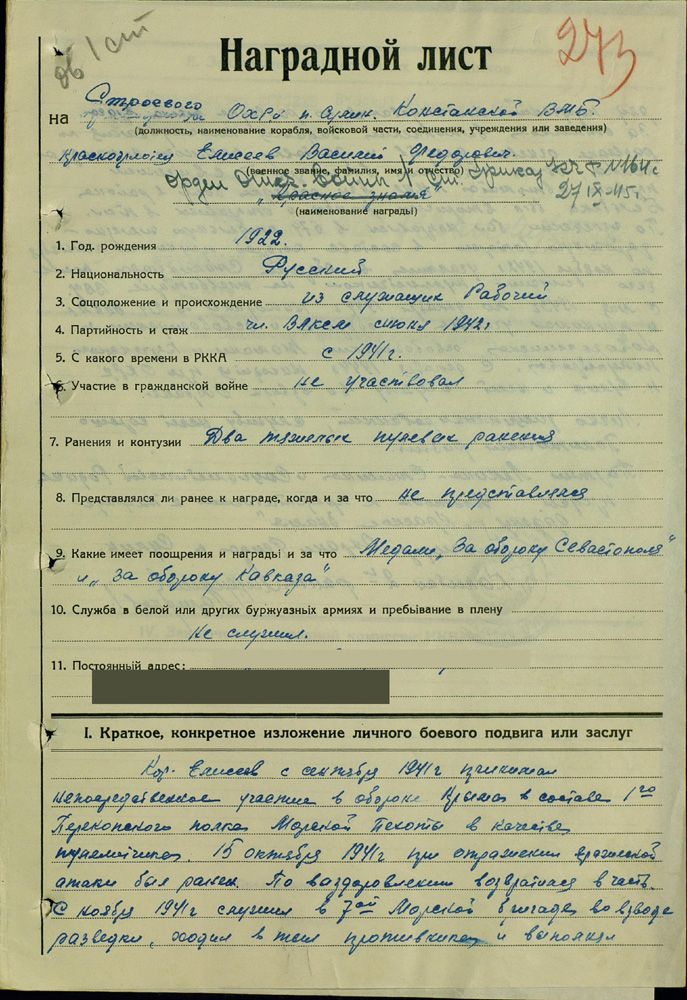

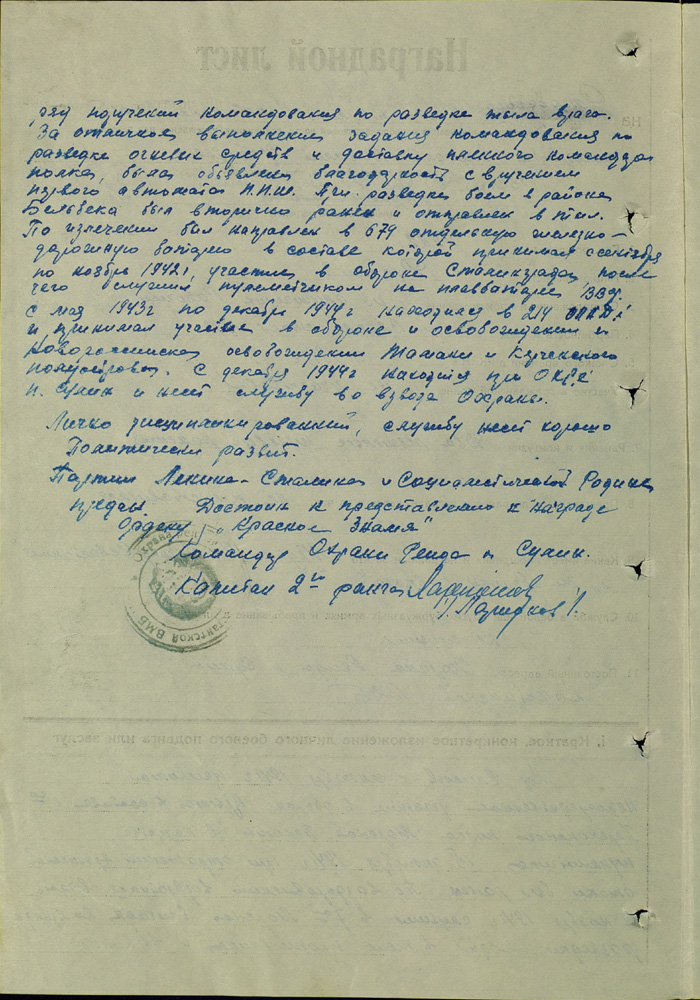

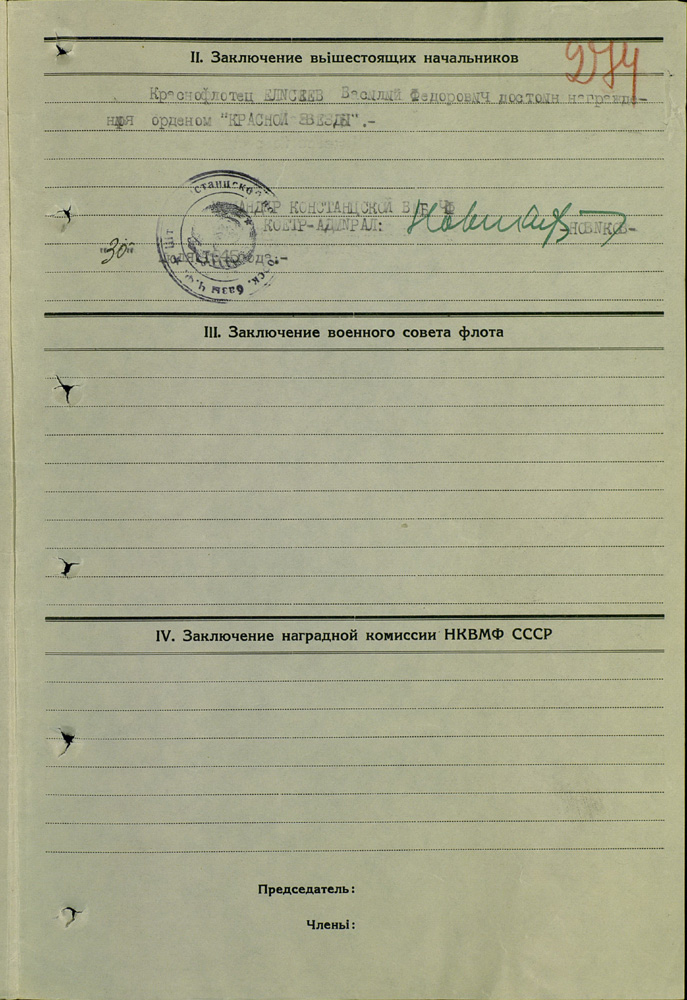

После стрельбы буксир доставлял плавбатарею к месту стоянки, и мы маскировали их ветками. Всего имелось три таких плавучих артиллерийских батареи: № 98, 99 и 100. Я служил на 100-й. наш дивизион входил в состав 2-й бригады речных кораблей Волжской военной флотилии. Комбригом был капитан 1 ранга Новиков, который в 1944-м году, будучи уже в звании вице-адмирала - командующего Константской военно-морской базы (Румыния), ходатайствовал перед вышестоящим командованием о представлении меня к правительственной награде. В итоге в начале 1945-го года я был награжден орденом «Отечественной войны» I степени.

Еще несколько слов о службе на плавбатареях. После стрельбы и маскировки никто в светлое время не выходил из трюмов, мы дожидались ночи, чтобы не обнаружила немецкая авиация. Батареи наносили огромный ущерб врагу. Часто командование армии, которую мы обслуживали артогнем, и руководство обороной города выносили благодарность за нанесенные удары по скоплению вражеской техники, живой силе противника и немецким складам.

В начале ноября 1942-го года, как только Волга начала замерзать, наши плавучие артиллерийские батареи отбуксировали в Астрахань, но здесь оказалось небезопасно из-за налетов немецкой авиации, поэтому мы сначала перешли в Гурьев, оттуда - в Форт-Шевченко, бывший форт Александровский.

Вокруг песок, вода и ни одного дерева или кустарника. Форт-Шевченко, или порт Баутино, расположен на восточном берегу Каспия у большой бухты - значительно шире, чем севастопольская Северная бухта. В этой большой бухте отстаивалось много десятков судов, в том числе плавучие рыбоконсервные заводы. Мы там пробыли почти до конца февраля 1943-го года. За это время я выкопал в соседнем селе деревцо-поросль от вербы, которую в свое время посадил Тарас Григорьевич Шевченко, находясь в ссылке. Это деревцо посадил у летнего кинотеатра в Баутино. Перед отходом наших батарей в Махачкалу я узнал у местных жителей, кого они считают самым честным казахом. Так этому честному казаху я отдал несколько пачек чая, по весу около одного килограмма, добытого мною праведным и неправедным способом, за то, чтобы он в летнее время поливал деревцо, мною посаженное. В Форте-Шевченко с пресной водой было крайне сложно. Для нас пресную воду возили из Баку в наливных баржах и понемногу выдавали местным жителям. В 5-7 метрах от берега бухты жители отрывали небольшие ямки в 40-60 см глубиной, куда поступала полусоленая вода, и пользовались ею. Когда бывали морозы, и у берега замерзала пена морской воды, жители собирали ее, потому что она была пригодна для питья.

Несколько десятков лет я не знал о судьбе посаженного деревца. Как-то в начале 70-х годов я разговорился с Степаном Никитовичем Гонтаревым, который после войны несколько лет работал на восточном берегу Каспия на строительстве атомной станции и города Шевченко, и рассказал ему, что эти места я немного знаю, а также поведал ему о честном казахе и посаженном деревце. Гонтарев подтвердил, что такое дерево есть и его называют «Посаженное моряком». Я пытался проверить эту информацию, просил, чтобы он подробно рассказал, где растет это дерево, какие есть приметы и так далее. В итоге мы поняли, что это именно то деревцо, которое я посадил, в результате оно превратилось в большое дерево.

Итак, 23 февраля 1943-го года мы вышли из Форта-Шевченко. На буксирах потащили наши плавбатареи в Махачкалу. Шли туда почти три дня при сильном шторме. За эти дни пролежали и проспали свыше 50 часов. В Махачкале с наших плавучих артиллерийских батарей сняли пушки, погрузили на железнодорожные платформы, а нас - в так называемые вагоны-«телятники» и через весь Кавказ к Батуми.

В столице Аджарской АССР нас, личный состав 100-й плавбатареи, разместили на береговой батарее, окруженной со всех сторон плантациями чая совхоза «Чаква», в здании клуба, где не было никаких удобств. Единственное – вынесли из клуба кресла и скамейки, так что мы разместились на голом полу. Постелью служила шинель, подушкой – вещевой мешок. Питались мы в столовой этой береговой 8-дюймовой батареи, еще дореволюционной постройки. Несколько слов о питании в этой столовой. Кормили нас нормой артиллеристов, так называемым береговым пайком, крайне скудным по наличию в нем белков, жиров, углеводов, не говоря уже о витаминах. Начиная со Сталинграда и до прибытия в Батуми, у нас был морской действующий боевой паек, крайне высококалорийный. Продукты в Форт-Шевченко нам доставляли из Баку, в основном ленд-лизовские американские и австралийские, в том числе муку, рис, фасоль, сахар, жиры, мясо. Нашими были только соль и чай. Из мясных продуктов преобладали австралийские - баранина и говядина. Баранина была похожа на восковую свечу - не было видно мяса, все было покрыто жиром. Мясные консервы и часть рыбных были американскими. Иногда попадались и черепашьи консервы. Не нравился нам и американский жир – какой-то красный и густой. Для компотов было в достатке сухофруктов и изюма. В Батуми нас крайне удивило такое скудное питание. Иногда мы сами добавляли к своему питанию то, что сохранилось из старых запасов. Кстати, здесь со мной произошел курьезный случай. Когда я был дневальным, а весь личный состав отправился на артиллерийские стрельбы, неожиданно в клуб вошла большая группа адмиралов и генералов, среди них я узнал наркома Военно-Морского Флота Николая Герасимовича Кузнецова. Я подошел к нему и говорю:

- Здравствуйте!

Кузнецов говорит:

- А почему не докладываете?

- Растерялся, - отвечаю.

- Да, тут можно растеряться. Поправьте бескозырку. Где люди?

- Отбыли на стрельбы.

- Какие стрельбы?

- Артиллерийские.

- Так вы же недавно прибыли. А где размещается личный состав?

Показываю на пол, где аккуратно сложены шинели и вещмешки.

- А какое настроение у моряков?

- Ждем приказа отправиться на фронт! - говорю.

Он поворачивается к свите и замечает:

- Моряки не могут сидеть без дела.

Уходя, Кузнецов сказал:

- Доложите руководству, что мы здесь были. Научитесь докладывать.

- Есть, научиться докладывать.

Протянул мне руку и что-то еще сказал, я уже не помню.

Через несколько дней после этого случая мы получили на каждую пушку грузовики-тягачи «Студебеккеры». Этот «Студебеккер» считался грузовиком, на который можно было грузить 2,5 тонны, но он тащил нашу гаубицу весом в 7,9 тонн, 20 снарядов и зарядов, каждый снаряд весил 48,8 кг, весь личный состав расчета, а это 7-8 человек, с их оружием и личными вещами. С этими «Студебеккерами» и пушками мы отправились под Новороссийск.

Когда мы двинулись из Батуми, то в районе Туапсе меня и боцмана плавбатареи Панкрушина оставили для сопровождения баржи со снарядами для нашей батареи и продуктами, мукой, рисом. Дня через два поздно вечером буксир с нашей баржей вышел в море. Нам приказали, чтобы мы не пользовались никаким огнем и светом. Буксир тоже принял меры светомаскировки, и его в 100-120 метрах не было видно. Панкрушин посоветовал мне развязать шнурки на ботинках, расстегнуть на одежде пуговицы, держать рядом шапку и тулуп. Напутствовал даже, что тулуп даст возможность какое-то время держаться на воде и предохранит тело от охлаждения, а шапка не даст охладиться мозжечку. Был апрель 1943-го года. На все предложения Панкрушина я отреагировал равнодушно. Но когда часа через два после нашего выхода из Туапсе послышался гул немецкого бомбардировщика, который то уходил от нас, то возвращался, развязал шнурки на ботинках, снял с себя бушлат и набросил его на свои плечи. К счастью, была низкая облачность, и самолет нас не обнаружил, мы благополучно прибыли в Геленджик.

По приезду мы расположили свои пушки в густом дубняке рядом с морем и виноградниками. Начали обустраиваться, рыть дворики для пушек, строить землянки, разведчики стали вести наблюдение за морем. Уже в Геленджике некоторые наши батарейцы пережили страшные дни от «приятных» встреч с батумскими красавицами - подхватили сифилис человека 3-4, в том числе повар Подакин, матрос Могила и, кажется, матрос Саратов. Позже мы узнали, что немцы специально заражали наших красивых женщин и девушек и засылали их в приморские города для выведения из строя военнослужащих.

Дальше пошли бои под Новороссийском. Считаю важным рассказать о начале штурма Новороссийска 10 сентября 1943-го года, который начался на рассвете. За началом и ходом штурма я наблюдал с корпоста высоты левее Сахарной Головки, если смотреть со стороны станицы Кабардинка. Различные классы катеров двинулись к порту, прямо как на прекрасно и четко организованном параде, их было свыше 120 единиц. Наша артиллерия и авиация в этот период обрабатывала вражеские позиции в городе и в порту. Катера прорвали сетевые и другие заграждения и ринулись в порт. Завязался кровавый бой. Не смогу подробно описать штурм Новороссийска, расскажу только о том, что я увидел в действиях катерников и десантников в этот день – организованность, отвагу, взаимоподдержку, а в целом - героизм. Мне не пришлось ничего подобного видеть как до этого штурма, так и до самого конца Великой Отечественной войны. До этого я уже имел кое-какое представление о героизме и организованности, ведь принимал участие в обороне Севастополя и Сталинграда.

11 сентября 1943-го года где-то в середине дня у меня появилось какое- то плохое предчувствие. На НП нас было трое: Иван Ткаченко, корректировщик-разведчик, Леонид Дубина, радист (на случай выхода из строя телефонной связи) и я, корректировщик-наблюдатель. Попросил я Дубину по его приемнику поймать какую-нибудь музыку, чтобы отвлечься от мрачного предчувствия. Он всячески отказывался, ссылаясь на слабость батарей и на то, что этим делом запрещено заниматься. Но потом согласился, и, когда начал искать музыку, мы вдруг услышали: «Помогите, помогите, танки атакуют элеватор!» Сказал Дубине: «Связывайся с ним, и выясни, кто он и как сможет корректировать артогонь». А Ткаченко предложил: «Готовь расчеты на открытие огня в район элеватора». Сам же по телефону объявил боевую тревогу по батарее и пытался связаться с командиром батареи. Ответили: «Комбат убыл с офицерами на срочное совещание, скоро должны прибыть». Спрашиваю: «Кто остался за старшего?» Ответили: «Мичман Земсков». Попросил его срочно к телефону. Рассказал о радиопросьбе, к этому времени удалось узнать, что по радио обращался командир 393-го отдельного батальона морской пехоты капитан-лейтенант Василий Андреевич Ботылев. Мы на НП уже подготовили к этому времени данные для начала стрельбы. Земсков принял наши данные, и батарея открыла огонь. Тут же от Ботылева последовало сообщение, что снаряды ложатся хорошо, он попросил переходить на беглый огонь и в скором времени сообщил, что подбито несколько танков. Буквально через несколько минут вслед за нашей батареей открыли огонь и соседние орудия. От капитан-лейтенанта поступило сообщение, что остатки танков уходят и прячутся за домами, морская пехота благодарит за помощь и поддержку.

Только закончили переговоры, как мне позвонил друг Саша Фоменко, бывший матрос с крейсера «Молотов», и сказал, что он слушал разговор по телефону Земскова с начальником артиллерии Яблонским. Оказалось, тот требует узнать, кто дал команду на открытие огня, и немедленно расстрелять как пособника врага, сорвавшего артиллерийскую подготовку всего фронта для помощи нашему десанту. Я ответил Фоменко: «Сейчас не время для подначек, пусть для этого дела подыщут кого-нибудь другого». Только я положил трубку, позвонил Земсков: «По чьей инициативе была объявлена тревога, и открыли стрельбу?» Я сказал: «Сейчас отвечу». Рассказал Ткаченко и Дубине о разговоре с Фоменко и Земсковым. Заметил, что беру на себя всю ответственность, о чем доложил Земскову. Буквально через 2-3 минуты Земсков приказал мне явиться на батарею. Тут же Фоменко позвонил, чтобы я не спешил идти на батарею, так как Яблонский требует «расстрелять Елисеева за срыв артиллерийской подготовки». И еще сказал: «Мы сейчас ждем прихода комбата Сафронова и уговорим его, чтобы он не выполнял приказ Яблонского». Где-то через 5-7 минут звонит Сафронов и приказывает, чтобы я немедленно прибыл на батарею. Тут же Фоменко сообщил мне по телефону, что Яблонский требует: «Через полчаса доложить о том, что Елисеев расстрелян». А от корпоста до батареи идти 30-35 минут. По пути меня встретили Фоменко, Василий Головин и Петро Архипов и рассказали, что Яблонский беснуется, как это до сих пор Елисеев не расстрелян. Тогда некоторые не очень церемонились с расстрелами. Далее они сообщили, что все батарейцы уговаривают Сафронова, чтобы он не выполнял приказ Яблонского.

Когда я зашел в землянку комбата, он был бледен и выпалил: «Что ты наделал?!» В этой землянке сидел батарейный писарь матрос Гриша Бабич, который предложил сообщить по телефону Яблонскому о том, что Елисеев расстрелян. Причем направить донесение об этом, и пусть Елисеев сам доставит это донесение. Когда я прибыл с пакетом к Яблонскому, у меня на плече был автомат. Тот, по-видимому, был слегка пьян, так как на его столе была начатая бутылка водки и почти целая отварная курица. После прочтения донесения он спросил: «Почему ты, негодяй, не расстрелян?». Я ответил: «Личный состав батареи посчитал, что вы сами выполните свой приказ». Какое-то время он молчал, потом спросил: «Водку пьешь?» - «Очень, очень редко, она не нравится мне». Яблонский налил чуть больше полстакана водки: «Пей». Я выпил, отщипнул крылышко у курицы, так сказать, закусил. По его вызову пришел капитан Гольдинцвей, которому он сказал: «Принесите наградные листы Елисеева и Сафронова». Оказалось, что в свое время наш комбат и еще несколько человек были представлены к правительственным наградам за инициативу и за расторопность. А дело было так. Где-то за две-три недели до Новороссийского десанта, когда мы стояли на Толстом мысу под Геленджиком, когда я нес вахту на НП, то поздно ночью заметил, что в сторону берега из моря идет частая стрельба трассирующими снарядами, а со стороны берега идет редкая стрельба в сторону светящихся снарядов. Я сразу сообразил, что трассирующими снарядами стреляет по нашему берегу немецкий торпедный катер. Объявил боевую тревогу батареи, а потом доложил комбату Шкирману, который находился рядом в землянке. Он засомневался в моем предположении и сказал: «Нужно выяснить, кто стреляет». Прибежал по тревоге бывший тогда его заместителем старший лейтенант Дима Сафронов и выпалил: «Надо не выяснять, а стрелять». Шкирман ответил: «Если хочешь, стреляй, а я до выяснения не буду открывать огонь». Пока шла перепалка между Сафроновым и Шкирманом, я позвонил на орудие Белова, где был великолепный наводчик орудия Александр Налет, и попросил открыть огонь прямой наводкой. Уже к этому времени прожектор захватил стреляющий катер, который стал быстро уходить в море. Орудие Белова-Налета открыло огонь из 152-мм орудия, Сафронов с разведчиками быстро подготовили расчеты, и уже вся батарея открыла огонь по немецкому катеру, который к этому времени успел далеко удалиться. О результатах нашей стрельбы нам было неизвестно. По-видимому, серьезного повреждения ему не нанесли. За эту стрельбу, проявленную инициативу и находчивость Сафронова, Белова, Налета и меня представили к правительственной награде. А Шкирмана отстранили от должности, на его место назначили Сафронова.

Так что принесенные Гольдинцвеем наградные листы на Сафронова и Елисеева Яблонский изорвал. Налил мне еще четверть стакана водки и сказал: «Иди и вместе с Сафроновым отправляйтесь на гауптвахту в Геленджик». По-видимому, к этому времени более подробно выяснилось, почему был открыт огонь по просьбе Ботылева. Я пришел на батарею и доложил Сафронову о приказе Яблонского. Гриша Бабич преподнес мне кружку вина, от которого я сильно опьянел. Вышел из землянки, сел отдохнуть и заснул. Уже была ночь. Кто-то растолкал меня спавшего, и говорит: «Отправляйся на корпост, утром будет стрельба». В этот день закончились мои приключения.

Хотелось бы немного осветить наш быт и психологическое состояние. Примечательный факт: за период боев под Новороссийском, на Таманском полуострове и в Керчи, где враг нещадно нас бомбил и обстреливал из многочисленных тяжелых пушек, мы понесли крайне малые потери – за целый год в боях потеряли троих убитыми и пятерых ранеными. Спасало нас от гибели то, что мы глубоко зарывались в землю. Зарывались из последних сил, не ленились, ведь опыт войны показал, чем глубже зароешься, тем больше шансов уцелеть и выжить. Весь период нахождения на боевых позициях не прекращали совершенствовать свои укрытия и закапывались все глубже и глубже. Учитывали при выборе позиций глубокие и узкие овраги и балки, где были так называемые «мертвые зоны», куда снаряд не мог залететь и достать, да и бомба, когда идет бомбежка с малой высоты, падает на землю не под прямым углом.

Если вспомнить свое психологическое состояние в период боев и редких периодов краткого отдыха, то жизнь шла своим чередом. Не обходилось без различных видов дурашливости, порой неуместных шалостей и проделок. Еще со времен нахождения в Форте-Шевченко я в своем вещевом мешке возил футбольный мяч и при первой возможности доставал его, мы гоняли в футбол на какой- либо площадке. Так, в октябре 1943-го года, находясь на мысу Панагия Таманского полуострова, выходящем в Керченский пролив, где разместились десятка полтора наших тяжелых батарей, в свободное от стрельбы по немцам и других забот время мы гоняли футбольный мяч. Немцы, увидев через пролив наши забавы, начали бить по нам из тяжелых пушек. Поразмыслив, мы решили своей игрой дразнить немцев, чтобы они больше тратили свои тяжелые снаряды.

Для этого подсчитали секундомером, что немецкий снаряд долетает до нас за 42-45 секунд, в зависимости от расстояния, на котором находятся их батареи. Этих 42-45 секунд было достаточно, чтобы спрятаться в ближайшие глубокие траншеи. Во время игры мы выставляли наблюдателей, которые следили за Крымским берегом и, особенно за одним мысом, откуда чаще всего била 4-орудийная тяжелая батарея противника. Наши гаубицы не доставали до этой батареи. Так что когда наши наблюдатели кричали: «Залп!» мы разбегались по укрытиям. Немцы делали 3-4 залпа. Мы начинали снова забавляться футболом и «доить» у них снаряды. Дня три мы дразнили немцев, а на 4-й день под вечер, когда мы начали гонять мяч, немцы обрушили на нас огнь из 6 батарей (это 20-24 пушки), и били они по нашим позициям около часа, выпустив не одну сотню снарядов. В результате этого обстрела было убито 19 человек - в основном армейских артиллеристов, и у нас одного убило и 2 ранило. Повредили слегка одну нашу пушку и несколько пушек у сухопутных артиллеристов. После этого артналета немцы стали нас обстреливать и днем, и ночью.

Во время обстрелов мне удалось пронаблюдать интересное природное явление, как крысы и мыши ищут спасения у человека. Как-то ранним утром, еще было темно, меня на переходе застал артобстрел. Я успел прыгнуть в глубокую яму, она, по-видимому, предназначалась под погреб. В этот необычайной силы артналет, когда огонь вели десятка два тяжелых пушек, казалось, что вот-вот в этот недостроенный подвал влетит снаряд, и было страшно быть убитым в одиночестве. Тут ко мне поползли мыши и крысы. Они лезли под штанины, в рукава и тихо, не шевелясь, сидели. И их все больше и больше забиралось в мою одежду, лезли под полы, за ворот шинели. Но это меня не пугало, а даже успокаивало и давало необычайную уверенность, что останусь жив. Как только прекратился артиллерийский обстрел, крысы и мыши разбежались. В этот год на Таманском полуострове было огромное скопление мышей, по-видимому, они отступали вместе с немецкими войсками, причем были мыши какие-то светло-светло серые и по ночам иногда хватали спящих за уши, нос, пальцы, но все кончалось благополучно, не считая прерванного сна на какое-то время. В скором времени заметили, что рядом с нашей землянкой поселилась ласка, быстрый и решительный зверек, враг крыс и мышей, она за несколько дней разогнала мышей и крыс. Несмотря на обилие грызунов, желтухой мы не болели.

За период войны я много читал, и таких любителей чтения было очень много. Этому, по-видимому, способствовало то, что в момент формирования железнодорожной батареи туда брали только грамотных матросов, не ниже семи классов образования, чтобы легче было организовать взаимозаменяемость в случае гибели или болезни. Мы, артразведчики, использовали для чтения каждую свободную минуту и нередко прихватывали часы, находясь на вахте, у стереотрубы, буссоли, когда бывали на наблюдательном пункте. Такое чтение нередко становилось злоупотреблением и оборачивалось потерей бдительности. Поясню. Находясь на наблюдательном пункте, особенно в ночные часы, мы следили за появляющимися новыми немецкими артбатареями, которые определяли примитивным способом, по огненному всплеску и доходящему звуку выстрела пушки. Все это обобщали при помощи секундомера, определяя расстояние по доходящему звуку выстрела пушки с момента вспышки выстрела. Бывало, немецкая батарея или пушка выстрелит 1-2 раза и прекратит стрельбу на несколько часов, а то и на сутки. Из-за чтения не успевали засекать такую стрельбу. И еще: под Керчью мы находились от немецкой передовой в 250-300 метрах, и немецкие разведчики могли нас запросто во время чтения захватить или уничтожить. Но, как говорят, слава Богу, такого не случалось.

Продолжу немного о чтении. Читали все, что попадалось под руку, от художественной, исторической, научной, политической до церковной литературы. Как-то под Новороссийском кто-то принес полмешка различных старинных церковных книг, там были старообрядческие, раскольничьи и прочие сектантские. Некоторые из нас их все перечитали, в том числе и я. Где-то года через три в Румынии в начале 1946 года эти церковные сведения пригодились мне, когда пришлось искать приют у раскольников в наступившей ночи.

Думаю, теперь будет нелишним хоть немного рассказать о нашей батарее и о том, как мы стреляли. Напомню, в нашей батарее были пушки, снятые с плавбатарей – это четыре 152-миллиметровые гаубицы, стрелявшие снарядами весом от 49 до 56 килограмм на расстояние до 17 километров.

Из-за недостатка снарядов стреляли мы нечасто. Самостоятельно огонь не открывали. Требовалось разрешение на стрельбу от вышестоящего начальства. На каждый вид стрельбы отпускалось определенное количество снарядов. Так, на подавление-уничтожение вражеской батареи выдавалось от 20 до 50 снарядов. На уничтожение ДОТа - от 70 до 100-140 в зависимости от того, в каком месте был ДОТ, от расстояния до него и мощности бетонного покрытия. Когда вышестоящее командование по своей инициативе или по нашей просьбе разрешало стрельбу, то это для нас был праздник, так как мы могли сэкономить снаряды и потом по своему усмотрению открывать огонь, не спрашивая разрешения. Например, в феврале 1944-го года нам поручили уничтожить ДОТ на молу Керченского порта, его также обстреливали наши корабли, которые ходили по Керченскому проливу. Мы этот ДОТ накрыли 8-м снарядом и 17-м снарядом полностью уничтожили. А доложили руководству, что израсходовали 57 снарядов; нас похвалили за меткую стрельбу, а мы заимели 40 снарядов в резерве, которые могли использовать тогда, когда для нас появлялась заманчивая цель. Жульничали и тогда, когда батарея подвергалась бомбежке, если бомбы падали в 20-30 метрах от снарядов, составляли акт о том, что вражеская бомба попала в штабель наших боеприпасов. Использовали и другие способы для накопления снарядов и стреляли уже по своему усмотрению.

А теперь о самой стрельбе. Русской артиллерии свойственен меткий огонь по цели. Это связано, прежде всего, с постоянной нехваткой у нас ядер и снарядов. Поэтому приходилось каждый снаряд направлять в цель. Западные пушкари почти всегда имели в достатке боеприпасы, чаще всего стреляли по площадям в надежде, что какой-то снаряд попадет в цель.

Несколько слов о том, как немцы расценивали стрельбу нашей артиллерии. В 1944-м году в начале марта под Керчью взяли в плен несколько сот немецких солдат. Я пошел посмотреть и поговорить с немцами во временный лагерь для военнопленных, стал расспрашивать у них, как они расценивают меткость нашей стрельбы. Запомнился рассказ немца с крестами на груди – ест он из котелка, и вдруг снаряд попадает в блиндаж, пробивает его, осколок оказывается в котелке. Многие пленные закивали головами в знак согласия.

Но это не значит, что немцы не стреляли по цели и что они плохо владели пушками. И о качестве немецких и наших снарядов. В связи с тем, что я подвергался обстрелу немецкой артиллерии в Севастополе, Сталинграде, Новороссийске и Керчи, могу заявить следующее. Очень часто немецкие снаряды не взрывались. Так, в начале марта 1942 г., проходя по поселку им. Софьи Перовской, расположенному рядом со знаменитой 30-й бронебашенной береговой батареей, я видел огромные немецкие снаряды, валявшиеся неразорвавшимися в поселке. На Таманском полуострове в октябре 1943-го года, находясь на КП дивизиона, сидел в бетонном колпаке как наблюдатель, в это время тяжелый снаряд угодил в блиндаж, в котором были командир дивизиона и матрос Леонид Щербак. Так этот снаряд не разорвался, а как бы раскололся на две части, засыпал блиндаж взрывчаткой, причем отколовшимся куском перекрытия от бревна ранил по голове командира дивизиона и задел Щербака. Я вбежал в блиндаж, помог перевязать раненого и вызвал врача. Наблюдал огромное количество фактов, когда немецкие снаряды не взрывались. Пытался выяснять, почему это происходит. Одни объясняли, что это следствие саботажа угнанных в Германию, другие говорили о низком качестве их взрывчатки. А как же наши снаряды? За все время, если взять только Новороссийск и Керчь, не обнаружили взрыва только одного снаряда, когда наша батарея стреляла с сентября 1943-го года по апрель 1944-го. Мы много гадали, почему не увидели разрыв своего снаряда. Даже доложили вышестоящему руководству об этом.

Теперь хотел бы вернуться к своей фронтовой биографии. В начале ноября 1943-го года мы высадились на Керченском полуострове со своими пушками, на отвоеванном нашими десантниками пространстве. Разместили свои гаубицы в неглубоком овраге вблизи села Опасное, которое тогда называлось Ени-Кале. А мы, артразведчики, устроились поближе к немецким позициям рядом с селом Аджимушкай в 200-300 метрах, которое было в руках немцев. На окончании так называемой горы Иванова, у места, где была огромная воронка от бомбы, стоял большой камень-скала величиной с двухэтажный дом, который прикрывал нас от немцев. Над воронкой натянули брезент, отрыли из нее траншею влево от скалы, чтобы устроиться наблюдать за немецкими позициями. Установили телефонную и радиосвязь с батареей. Других работ по благоустройству не проводили, надеясь, что через несколько дней освободим всю Керчь. Прошла одна неделя, другая, а немцев не удалось вышибить. Усилились дожди со снегом, стало ясно, что нужно готовиться к зиме. От нашего убогого укрытия в 1-2 км располагался корпус металлургического завода им. Войкова, который находился в наших руках. Там мы обнаружили штабели железнодорожных шпал, а также добротные деревянные щиты, завезенные немцами. Отобрали нужное количество шпал и щитов для строительства в воронке добротной землянки. Перенесли их к себе и в течение каких-то двух-трех суток соорудили удобную землянку, установили сделанную из железной бочки печь, и через несколько дней в этой землянке встретили Новый 1944-й год. К этому случаю я сберег флягу крепкого вина, чему разведчики были очень рады. Дело в том, что из-за штормов и обстрелов немецкой артиллерии нарушился нормальный подвоз продуктов, в том числе вина, да еще прислали нам нового командира дивизиона, окончившего военную академию имени М.В. Фрунзе. Так этот «академик» быстро сообразил и стал присваивать матросское вино и угощать вышестоящее начальство, которое уже через полмесяца наградило его орденом Красного Знамени. К счастью, у этого командира дивизиона адъютантом был наш приятель Гриша Нечипоренко, который из канистр отливал вино и носил нам. Воровал он не только вино, но и бензин для наших самодельных ламп, да и еще кое-что.

9 и 10 апреля 1944-го года немцы вели беспорядочный огонь из пушек и минометов не только по передовым нашим позициям, но и далеко в тылу. Нам стало ясно – немцы избавляются от боезапаса, чтобы бежать. В это время, а точнее 8 апреля 1944-го года, войска 4-го Украинского фронта начали наступление на севере Крыма. В результате в ночь с 10 на 11 апреля немцы бросились поспешно отступать из-под Керчи. 11 апреля с утра стоял тихий, солнечный и теплый день. Мы позвонили рано утром, чтобы узнать, где немцы. Нам сообщили, что они отошли от Керчи на 30-40 км. Узнав об этом, я сам пошел в город. Двигался очень осторожно, зная, что почти все заминировано. Перед уходом сказал своим друзьям: «Ушел на гору Митридат, чтобы ее рассмотреть». Дело в том, что нас, разведчиков, двух радистов и двух корректировщиков во главе с младшим лейтенантом Иваном Ивановичем Ивановым, евреем по национальности, в свое время готовились высадить с торпедного катера в Керчь под Митридат. Мы должны были под прикрытием артиллерии и авиации взобраться на гору и оттуда корректировать огонь всей нашей артиллерии. Эту операцию готовили в феврале - начале марта 1944-го года. Нас, «митридатовцев», поместили отдельно, дожидались улучшения погоды на море, в это же время мы тренировались для выполнения поставленной задачи. Дней через 6-7 объявили, что немцам стало известно о нашей затее, и поэтому пришлось отложить намеченную высадку на Митридат. Перед тем как нас стали готовить к названной операции, сказали, что шансов остаться в живых у нас очень мало, но всем будет присвоено звание Героя Советского Союза. Уже тогда нам, разведчикам, стало ясно, что эта затея неразумная. Вот почему 11 апреля я отправился на гору Митридат, чтобы узнать, что могло нас ожидать.

Пришлось идти туда километров 5-6. Взобрался я на эту невысокую гору и стал рассматривать вражеские командные и наблюдательные пункты, блиндажи и землянки, узлы связи и так далее. Все это было глубоко под землей с мощными металлическими и деревянными перекрытиями. Во многие находящиеся на горе объекты не заходил, а старался через двери, если они были открыты, разглядеть, что находится внутри. А там, где двери были закрыты, открывал их при помощи длинного шеста, боясь напороться на мину. Ступал на следы сапог, оставленные немцами. Редко удавалось видеть следы минирования. Ничего в руки не брал, ни к чему не прикасался, был предельно внимательным, но это не избавляет от того, чтобы не назвать мою затею глупостью и неосмотрительностью. Бродить по городу и Митридату в одиночестве было очень опасно. Но если бы я не пошел, то не узнал бы, куда меня и моих коллег хотели послать.

Что я увидел на Митридате? Все вражеские сооружения были прекрасно оборудованы и приспособлены, с удобствами. Полы, стены, потолки были облицованы хорошо выструганными и подогнанными досками. Был электросвет в двух вариантах: от движков и от аккумуляторов. В помещениях стояли наши никелированные кровати с перинами и подушками, попалось пианино, небольшие этажерки с книгами, мягкая мебель, радиоприемники. После этого осмотра Митридата и его подступов мне стало ясно ясно, что в случае проведения высадки нас бы ожидала неминуемая и напрасная гибель. Спасибо разведчикам за то, что они сообщили командованию, мол, враг узнал о нашей готовящейся операции.

12-го апреля наша батарея рано утром на «Студебеккерах» со своими пушками спешно двинулись к Феодосийскому заливу на мыс Чауда, чтобы охранять переход наших кораблей от немецких подлодок и торпедных катеров.

Когда мы обосновались на мысе Чауда, буквально часа за два были готовы открыть огонь по морским целям. После сколь скорой развертывания уже под вечер 12 апреля я пошел к командиру батареи Сафронову. Попросил его, чтобы он добился разрешения на мою поездку в Джанкой к матери и трем братьям. Тот очень удивился моей просьбе, так как все войска без остановки наступают. Я ему напомнил, что не отказывался от высадки на Митридат, что он сам говорил, мол, присвоят звание Героя Советского Союза, причем, скорее всего, посмертно. Разрешение на поездку было получено к ночи 13-го апреля. И мы вдвоем с Ивановым отправились, он - в Керчь, а я - в Джанкой. Прошли мы от мыса Чауда 7-8 км к шоссе. Товарищ на попутном транспорте в Керчь, я - в Феодосию. Там переночевал, а точнее всю оставшуюся ночь отбивался от клопов, и рано утром стал добираться до Джанкоя, куда прибыл к вечеру 14-го апреля. Пока я шел по родному городу, расспрашивая, где мои близкие, узнал, что в наш дом попала бомба, но, к счастью, в нем никого не было, и поэтому мои родные уцелели. Они перешли жить за так называемую «речку», куда я отправился разыскивать свою мать и братьев. К тому времени местные жители успели предупредить мать, что я их разыскиваю. Мама выбежала мне навстречу за 300-400 метров от дома, в котором жила. За 3 года она постарела, погрузнела, но оставалась такой же бодрой, какой я ее оставил в 1941-го года. Как и тогда, так и сейчас увидел ее со слезами на глазах. Из быстрого прерывистого рассказа узнал, что через Джанкой прошел с войсками мой отец, Федор Иванович. Также она успела рассказать, пока шли к дому, что весной 1942-го года немцы угнали в Германию моего брата Федора, а за три дня до оставления Джанкоя угнали еще одного моего младшего брата Степана, о котором она ничего не знает. Степану тогда было только 14 лет. Остался с ней мой средний брат Алексей, который скоро должен возвратиться домой. Вечером пришел Алексей, если бы я встретил его на улице, то не узнал. За годы моего отсутствия он изменился. Я его оставил мальчишкой, а теперь передо мной был парень.

Буквально через несколько минут, как мать завела меня в свой, он же и чужой, домик, стали приходить люди, близко живущие и далеко, расспрашивали меня о своих близких, которых, может быть, где-либо встречал, и что с ними. К сожалению, некоторым приходилось говорить, что не встречал или не слышал о них. Кое-кому рассказывал, где видел их сына, брата или кого-либо из дочерей, отступивших в 1941-м году в сторону Керчи или Севастополя. Просил пришедших передать своим знакомым, кого и где я видел, где кто может находиться. Самым сложным и трудным было рассказывать о судьбе тех, кто погиб.

Вечером, часа через два после моего прихода, мать накрыла стол, выставив все, что у нее было и что принесли ее друзья. Пригласила на праздничный ужин своих друзей по оккупации, пришли и те, кого не приглашали. Таким образом, была организована моя встреча в кругу оставшейся половины нашей семьи.

Когда немцы отступали из Джанкоя 11-го апреля 1944-го года, они побросали различные продовольственные склады, которые джанкойцы большей частью растащили. Брат Алексей принес 10 бутылок немецкой водки (шнапс), несколько бутылок ликера и банок мясных консервов. Все это немецкое добро было выставлено на стол.

Через три дня уехал в Феодосию. Добрался до расположения батареи. Мыс Чауда находится на берегу Феодосийского залива в противоположной стороне от города. На этом мысу мы заняли позиции бывшей немецкой батареи. Разместились в оставленных в целости блиндажах, полностью облицованных доской-«вагонкой», но особенно удобными были нары-лежанки. Блиндажи – просторные, пригодные для житья. Такими же удобными были наблюдательный пункт и узел связи. Немцы успели разрушить только столовую, баню и еще кое-что. Долго не выветривался специфический запах дуста, которым немцы широко пользовались, боясь вшей и тифа. Мы быстро устроились на новом месте после Керчи. Все, что сделали – это только углубили бывшие немецкие ходы сообщения. У своих блиндажей мы, артразведчики, нарыли глубокие щели на случай бомбежки.

В начале июня 1944-го года мы передали свои пушки на мысе Чауда артиллеристам из морских частей и обосновались в Феодосии, куда прибыл личный состав других батарей нашего 214-го артиллерийского дивизиона, имевшего название Новороссийско-Керченского, дожидаясь нового назначения для перебазирования, куда и когда, мы не знали. Во время пребывания в Феодосии нас иногда отпускали в город на танцы. Во время этих танцев вели разговоры с местными девчатами, которые были в оккупации. Некоторые из них, не стесняясь нас, хвалили своих немецких кавалеров, по их словам, отличающихся от нас своей культурой, выдержкой и пунктуальностью, рассказывали, что немцы преподносили им подарки от открыток до шоколада и шнапса. После таких признаний не хотелось разговаривать и танцевать с этими любительницами подарков и подношений. Начал я интересоваться у местных жителей, как вели себя в период оккупации Феодосии молодые женщины и девушки. О поведении некоторых феодосийских женщин и девушек в период оккупации они рассказали такое, что я считаю неуместным об этом рассказывать. Не хочу, чтобы пала хоть малая тень на наших советских женщин и девушек, которые в основной массе вели непримиримую борьбу с лютым врагом и делали все для приближения нашей победы над фашизмом.

В какой-то вечер меня заприметила на танцах девчонка лет 14-15, которая явилась с матерью к расположению нашей части и вызвала меня. Мать этой девушки-девчонки просила меня, чтобы я хоть немножко поговорил с ее дочерью. Эта девушка была не только молоденькая, но и небольшого роста, худенькая и малоприметная. Ее же мать была сравнительно рослая, полноватая женщина, симпатичная, лет 35-37. Просила, чтобы я не отказал им хотя бы немного поговорить с ними и походить. Я согласился на предложение, хотя без большой охоты, но девушка была очень рада и довольна. Просила робко, чтобы я вышел и на следующий день погулять с ними. Мать рассказала, что ее дочь влюблена в меня, и если я откажу им в свидании, она не ручается за здоровье своего дитя. На танцах мать подводила девчонку, чтобы я потанцевал с нею. Она очень неумело танцевала, часто сбивалась и наступала мне на ноги. Позже случилось так, что только они вдвоем пришли провожать в море меня и других моряков. Также в Феодосию дважды приезжала моя мать, чтобы проведать меня, ей тогда шел 40-й год.

И еще о феодосийских встречах. В первые дни пребывания в городе я решил узнать о судьбе галереи Айвазовского, которую посещал не раз в 1939-м году, когда поступал в техникум физкультуры, где немного учился. Подошел к галерее. Окна забиты досками. Дверь на замке. В 20-30 метрах от здания сидела на скамейке пожилая женщина, вся в черном. Спросил у этой нее, сохранились ли картины Айвазовского и когда откроется галерея. Мельком рассказал ей, что я не раз любовался прекрасными полотнами. Она рассказала, что картины эвакуированы на Кавказ и скоро будут возвращены в Феодосию. Рассказала также, что некоторые его картины писали молодые художники, а Айвазовский, поправляв их работы, подписывал своим именем. В заключение нашей длительной беседы о великом маринисте спросил, где она вычитала такие подробности. На что получил ответ: «Я его жена!» Позже мне стало известно, что она была намного моложе Айвазовского и пережила его.

24 или 25 августа 1944 года нам сообщили о том, что мы совершим переход морем из Феодосии. Решили идти налегке, взяли с собой автоматы, гранаты и личные вещи. Разместились на шестнадцать «морских охотников». Куда мы идем, не знали. Под вечер зашли в Ялтинский порт, чтобы заправиться горючим и водой. Воспользовавшись этой задержкой, мы вышли посмотреть город. Было интересно посмотреть, какой она стала после 1941-го года, когда мы отсюда уходили к Севастополю в начале ноября. Ялта тогда была многолюдной, с большим количеством войск, терпким запахом вина и моря. Тогда сливали вино в ялтинские речки Дерекойка и Учан-Су, чтобы оно не досталось немцам. Сейчас, в 1944-м, Ялта была тихая и малолюдная, со следами разрушения. В то же время разрушения не могли сравниться с керченскими и феодосийскими. По сравнению с этими городами Ялта пострадала значительно меньше.

Вышли мы из города вечером и поздней ночью прибыли в Севастополь, в Камышовую бухту, чтобы заправиться и двигаться дальше. На следующую ночь ушли из Севастополя и под утро прибыли в Одессу. Среди наших сослуживцев оказалось много одесситов. Старшие по возрасту переживали за детей и жен, оставленных еще в октябре 1941-го года. Всех одесситов отпустили на три часа, чтобы проведать своих близких, после их возвращения стали прибывать к нашей стоянке родственники и знакомые. Особенно удрученным возвратился Степан, фамилию которого позабыл, значительно старше нас, его жена привезла на шикарном фаэтоне с доброй лошадью и молодцеватым кучером. Супруга Степана, очень миловидная крупная женщина лет 35-40, вся в черной одежде, хорошо сшитой из дорогих тканей, принесла из коляски две большие плетеные корзины с вином и закусками, за которыми мы, его друзья, засели с небольшим удовольствием, видя огорченный вид нашего приятеля. Я так и не понял, в чем же было дело.

В первую одесскую ночь мы вышли в море. Когда стало рассветать, стали замечать с правого и левого бортов мины, оголяемые морской волной. Я находился на флагманском катере, идущем впереди. Была дана команда всем «морским охотникам» остановиться. Как оказалось, мы зашли на немецкое минное поле, поставленное вдоль румынских берегов. Эти минные поля тянулись на тысячи миль. Позже, когда я был помощником оперативного дежурного но Сулинской военно-морской базе, то рассматривал на трофейных картах эти минные поля.

Руководители нашего похода дали телеграммы в Севастополь и Одессу. Обещали срочно выслать тральщики для проводки через минное поле. Волна стала усиливаться, в дрейфе было опасно оставаться, поэтому наши командиры решили не дожидаться тральщиков, а идти вперед самым малым ходом, шестами и баграми отталкивая мины. Через какое-то время мы прошли минное поле, не потеряв ни одного катера. Под вечер вошли в устье Дуная, в порт Сулина, который быстро заняли без потерь. Этому способствовали морские пехотинцы 384-го отдельного Краснознаменного Николаевского батальона морской пехоты под командованием майора Федора Евгеньевича Котанова, которые, не дождавшись нас, начали бой, а наше появление ускорило и без того поспешное отступление врага и сдачу в плен сулинского гарнизона.

В городе Сулина мы разместились на окраине в так называемых английских казармах, стоящих в 200-300 метрах от моря и примерно на таком же расстоянии от Дуная. Эти казармы были из гофрированного металла, в них имелись деревянные двухэтажные койки. Все помещения были облицованы крашеной древесиной. У берега моря немцами и румынами были брошены наши, по всей видимости, взятые ими в качестве трофеев, пушки – 152-миллиметровые и122-миллиметровые без снарядов. Рядом с орудиями не имелось каких-либо укрытий и ходов сообщения. Для чего их выставили немцы, мы так и не узнали. Эти пушки в скором времени были увезены, по-видимому, их послали на фронт, так как они не имели повреждений. Одновременно враги бросили в целости огромный склад торпед, мин и другого морского снаряжения.